Du conspirationnisme comme idéologie | la revue des médias

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

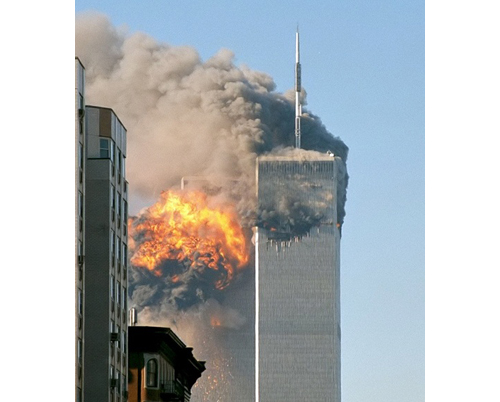

Depuis les attentats contre le World Trade Center, le 11 septembre 2001, les rumeurs conspirationnistes fleurissent, relancées lors de chaque attentat en Europe. Emmanuel Taïeb, professeur

de science politique, analyse dans cet article les caractéristiques récurrentes de ces thèses complotistes.

Dans la profusion des phénomènes sociaux, tous ne donnent pas prise à une théorie du complot ; pas de spéculations marquées, par exemple, autour de l’assassinat d’ Yitzhak Rabin (1995), des

attentats de Madrid (2004) ou de Londres (2005). C’est qu’en amont, écrit Julien Giry, auteur d’une thèse de science politique sur le sujet il faut des leaders conspirationnistes, des «

entrepreneurs politiques », qui, via la dénonciation du complot, entendent construire et imposer leur cause. Pour eux, la rhétorique du complot n’est que la continuation des revendications

ou du programme politique par un autre moyen. Sous cet aspect, analyser le discours complotiste implique moins de le démonter point par point sur le fond, que de le replacer dans la logique

politique de celui qui l’énonce. Ainsi, quand immédiatement après les attentats Jean-Marie Le Pen déclare au journal russe la Komsomolskaïa Pravda qu’il voit la marque des services secrets

derrière cette action, il ne fait que réactiver un propos conforme au positionnement général du Front national : dénoncer des barbouzeries, l’establishment, et tous ceux qui tirent les

ficelles dans l’ombre. Cette sortie permet à Le Pen d’occuper un temps l’espace médiatique, sans avoir à fournir la moindre preuve de ce qu’il avance, de parler à son électorat et

d’alimenter sa logique victimaire face à un pays trahit par ses élites qui le mettent à feu et à sang à dessein.

L’imaginaire du complot a ceci de particulier qu’il permet à ses tenants de pouvoir l’embrasser sans sortir de chez eux, de se contenter de « décrypter » les images télévisées, sans se

conformer aux standards journalistiques de l’enquête. Dans cet imaginaire, le complot est toujours-déjà visible, pour peu que l’on soit initié. Car s’il était trop bien caché, donc trop bien

réussi, on ne pourrait le dénoncer. Les conspirationnistes tiennent donc les conspirateurs en piètre estime, car ils présupposent que les signes du complot transpirent de partout. C’est

donc à partir des reportages télévisés consacrés aux attentats que se déploie l’analyse complotiste des images.

Mécaniquement, le discours complotiste devient une des formes rhétoriques utilisées pour faire passer un discours ancien, stable et bien rodé. Et si la seule mention d’Israël comme ennemi

sournois n’est pas suffisante, il faut le figurer plus visiblement. C’est ainsi qu’à propos du grand rassemblement du 11 janvier, on voit circuler sur les réseaux sociaux un plan des deux

trajets de la manifestation parisienne dont la forme est celle des frontières d’Israël. Sur le modèle désormais familier du Paris ésotérique du Da Vinci Code de Dan Brown, le classique

trajet des manifestations parisiennes, République-Bastille-Nation, devient le signe d’une « influence juive » sur l’organisation même du mouvement ; qui, sans ça, du point de vue de ces

complotistes, n’aurait peut-être pas eu lieu. « Tout pour plaire à Netanyahu », conclut un des internautes qui a révélé le tracé secret du parcours10, et reconduit ici la vision d’une France

aux mains du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) et des « sionistes ».

Lors de la couverture des attentats du 13 novembre, les vieux médias se sont avérés plus fiables que les réseaux sociaux.

Les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015 ont mis en lumière le fonctionnement du système de communication global dans lequel nous vivons.

Entretien avec Daniel Dayan, enseignant-chercheur ayant consacré une grande partie de ses travaux à la théorie des médias. Il interroge la façon dont les médias ont rendu compte des actes

terroristes qui ont eu lieu en France du 7 au 9 janvier 2015.

Retour sur l'attitude des médias belges lors de l'état d'urgence, avec Alain Gerlache (RTBF).