De la face au profil : l’aventure numérique des visages

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

Le visage est le lieu même de l’expression et de l’identité. Que devient son pouvoir d’identification et de communication, à l’heure des réseaux sociaux et des selfies ? Louise Merzeau

Publié le 27 février 2015 INDEX : JE TE GOOGLISE, TU ME GOOGLISES… Au commencement était l’index. Pour nous renseigner sur une personnalité publique, mais aussi dans nos relations

professionnelles, académiques ou même privées, nous avons pris l’habitude de consulter Google en amont de toute rencontre et prioritairement à toute autre source. > Au commencement était

l’index Dans des rapports sociaux de plus en plus quadrillés par les logiques informationnelles, chacun est aujourd’hui précédé par les traces numériques qu’il a secrétées et que le moteur

de recherche donne à voir, après que son algorithme les a captées et répertoriées. Insensiblement, nous nous faisons à cette idée que les périmètres de l’identité coïncident avec ces « pages

de résultats », qui dressent de chaque individu un portrait composite où la pertinence remplace la ressemblance. Destiné à nous documenter plus qu’à nous figurer, l’index tend cependant de

plus en plus à nous tenir lieu de visage, parce qu’il est devenu un opérateur relationnel. Vecteur de mémoire (se rappeler quelqu’un), et de la réputation (mesure d’autorité), l’ensemble

constitué par les réponses à une requête onomastique se porte garant d’une existence pour autrui, et fonctionne à ce titre comme interface sinon comme face. En utilisant le service _Images_

que Google propose depuis 2000, la recherche renvoie non plus une liste d’en-têtes de pages web, mais une mosaïque de vignettes correspondant aux fichiers visuels trouvés sur le réseau.

L’effet vitrine produit par ces visages démultipliés et exposés aux yeux de tous est saisissant. Mais ce qui frappe surtout, c’est la présence de résultats apparemment non congruents,

mélangés à des images reconnaissables de la personne recherchée. C’est que la pertinence est en fait évaluée non pas de manière visuelle, mais en fonction des noms de fichiers et des

contenus rédactionnels qui les environnent. Lorsque je me googlise, le « portrait » que l’algorithme me renvoie est donc une juxtaposition de visages – les miens et ceux d’autres individus

–, mais aussi de divers documents graphiques et photographiques qui partagent les mêmes métadonnées que moi. Résultat visible d’une opération de traitement documentaire, le visage qui se

dessine ici est une stabilisation temporaire et artificielle d’une masse de données instables, toujours en mouvement, en expansion ou en voie de disparition (rappelons que la durée de vie

moyenne d’un post sur les réseaux sociaux est de quinze heures et celle d’un site web d’environ trois ans). La succession des pages de résultats suggère qu’une même requête peut ramener un

nombre quasi infini de réponses. Mais, on le sait, personne ne parcourt jamais la totalité de ces pages, et c’est plutôt une sorte de meurtre du sujet que le moteur perpétue : « La

cristallisation de l’identité est une fixation stable, immobile et statuaire qui se met à la place de quelqu’un qui est encore là, qui lui enlève sa place. Une sorte d’homicide visant à

saisir en une unité claire et compréhensible ce qui ne l’est pas1. » Pour être claire et distincte, l’image ainsi produite n’en comporte pas moins une marge d’erreur ou d’indétermination,

liée aux jeux de l’homonymie ou à la coprésence aléatoire de contenus hétérogènes dans un même espace rédactionnel. Elle reste cependant largement crédible car elle bénéficie du crédit

accordé à l’objectivité algorithmique. La somme ici rassemblée ne donne pas à voir la mémoire plus ou moins précise d’un sujet, ni même celle du web, mais celle d’une machine qui archive

méthodiquement des traces. Entre exactitude et dissemblance, ce visage numérique est toujours troublant, voire dérangeant, et je ne peux pleinement l’habiter. Mais, en même temps, la

violence opérée par la machine est une violence que je désire, car elle calme l’angoisse de ma propre dissémination. À la vue de ces visages-vignettes, je suis (r)assurée d’exister

durablement et lisiblement dans le réseau. IDENTITÉS : DE LA RECONNAISSANCE FACIALE À LA RECONNAISSANCE SOCIALE C’est donc d’abord par la question de la reconnaissance que le visage-index

interroge l’identité. Cette question est celle qui marque le plus nettement l’existence d’une filiation entre les procédures d’identification numériques et celles mises en place par les

premières applications photographiques au XIXe siècle. Comme Marion Zilio, nous pensons que « l’origine du visage est une invention récente née avec la photographie, en ce qu’elle permet

d’offrir un visage à chacun quand, de même, elle les multiplie et permet leur diffusion rapide et en masse2 ». Cette technogénèse du visage l’inscrit dans une longue série de médias, qui

externalisent notre appétence relationnelle en fonction des contraintes inhérentes aux dispositifs et aux rapports sociaux. Entre 1850 et 1890, la technique photographique est parvenue à un

stade de perfectionnement qui permet de la mettre au service d’une double attente : celle d’une reconnaissance sociale et d’une identification policière des individus. D’un côté,

André-Adolphe Disdéri [photographe français, 1819-1889] développe son système de « portrait-carte », qui décline l’effigie en séries de figures correspondant à des situations types (chez

soi, en visite de politesse, en tenue de sortie), en même temps qu’il exploite les vertus de l’image multiple. De l’autre, Alphonse Bertillon [criminologue français, 1853-1914] met au point

sa méthode signalétique, qui dogmatise et normalise ce qui va devenir « la photographie d’identité ». Le premier assouvit la quête de légitimité d’une bourgeoisie en pleine ascension, qui

imite le modèle aristocratique tout en s’en démarquant. Le second répond au désir de cette même classe de _surveiller et punir_ toutes les formes de déviance qui pourraient la menacer. Dans

les deux cas, un protocole méticuleux formate simultanément les images et les corps, dans des pauses standardisées par une contrainte aussi bien technique que sociale. Dans l’atelier du

photographe, le désir de reconnaissance dissout paradoxalement les individualités dans la norme, à l’instar de l’élimination typologique des singularités que la fabrique des faciès

entreprend au même moment en ethnologie ou en psychiatrie. À la préfecture de police en revanche, la capture des visages glisse vers une obsession signalétique de l’identité. Celle-ci passe

d’abord par une discrétisation simple, qui ramène les variations de l’apparence à l’alternance binaire face / profil. Évacuant le mouvement, l’entre-deux, le transitoire, le procédé cherche

à purger le portrait de toute considération esthétique ou relationnelle qui brouillerait la logique de signalement. L’objectif, qui est d’identifier les récidivistes, suppose de produire de

l’invariant. Mais, comme Bertillon va rapidement s’en apercevoir, les clichés ainsi réalisés témoignent d’une présence, mais pas d’une identité. Bien que fortement formalisés, les clichés

photographiques révèlent au contraire l’incertitude troublante des dissemblances et ressemblances entre les individus. Il faut donc discrétiser davantage et fracturer le visage en tableaux

synoptiques de nez, de bouches, de fronts… assortis de leurs mensurations. Auxiliaire désormais indispensable de la photographie judiciaire, l’anthropométrie signalétique bloque alors la

dérive entropique de l’analogie et produit l’identité comme donnée numérique irréfutable et mesurable. Le bertillonnage préfigure ainsi toute une série de discrétisations qui aboutiront à la

numérisation informatique. De la fiche anthropométrique au logiciel de reconnaissance faciale, en passant par le portrait-robot ou le photomaton réglé sur les prescriptions des pièces

d’identité, le visage est dorénavant un jeu de données à calculer. Décomposé par ses médias, il devient lui-même programme, écriture, technique. Les procédures de reconnaissance changent

cependant de léacute;gitimation : dans les réseaux sociaux numériques, ce n’est plus le détachement du regard judiciaire qui les autorise, mais au contraire le cadre personnalisé

d’une relation. Ainsi dans Facebook, le _tagging_ des photos par les membres, associé au repérage machinique de récurrences visuelles, pourra m’assigner un visage que je ne me connais pas,

avec ou sans mon consentement3. Plus que jamais, le visage devient donc lui-même une interface au sens technologique du terme, vecteur potentiel de logiques de surveillance – sociales,

policières ou publicitaires. Le profilage ne vise plus tant à identifier un individu qu’un _profil_, c’est-à-dire une collection de traces interprétable en schème comportemental. La quête

d’un invariant cède la place à une captation en temps réel des modulations de la personne, destinée à cibler toujours plus finement les opérations dont elle sera l’objet ou le destinataire.

De la reconnaissance faciale à la reconnaissance sociale, « l’homme [devient] un document comme les autres4 », qu’on indexe, qu’on agrège et qu’on relie, au sein d’une sociabilité

algorithmiquement assistée. Cette documentarisation des visages s’accentuera sans doute encore dans le monde des objets connectés, où toute perception se doublera d’une couche d’information

personnalisée. Investissant les accessoires (_Google glasses_), les vêtements ou même le corps, la reconnaissance dépendra de plus en plus des interactions : sans la validation d’un réseau à

un instant _t_, l’identification n’aura aucune valeur. Rompant de plus en plus avec un essentialisme de l’identité, l’environnement numérique tend à en capter le flux5, à travers des

interfaces elles-mêmes de plus en plus mobiles et intrusives. « Si l’exercice de la réduction de l’individu à un petit nombre de traits fixes a pu fournir longtemps une réponse sociale

acceptable, la perte de contrôle sur nos traces numériques appelle désormais cette diversité, qui accompagne le “devenir-média” qui attend tout usager du réseau6 AVATARS : RHÉTORIQUE DES

VISAGES-SIGNES Dans son expression la plus codifiée, le statut prend la forme de l’avatar. Comme son nom le laisse supposer, celui-ci manifeste à la fois les métamorphoses du sujet et leur

stylisation en un système de visages-signes qui relèvent d’une rhétorique. Cette sémiotique instaure non pas la convention d’une correspondance stabilisée entre un signifié et un signifiant,

mais une sémiose en acte, un _faire-signe_ qui appelle toujours un interprétant. À l’opposé d’une grammaire faciale – comme celle que Duchenne de Boulogne avait tenté de formaliser en 1870

en stimulant électriquement les « mécanismes de la physionomie7» –, l’avatar est toujours pris dans une relation. Il ne dit pas ce que je suis ou ressens, mais qui je veux être pour l’autre,

dans un cadre de communication donné. Face socialisée d’une diffraction logicielle du sujet, le visage-signe révèle et masque en même temps la décomposition informationnelle de l’identité.

Sa confection suppose une maîtrise des dispositifs sociotechniques, assumée ou déléguée, mais désormais obligatoire. Le choix d’un avatar est en effet imposé par de nombreux sites ou

services, si l’on veut prendre part à la sociabilité numérique. Deux options sont possibles : soit l’utilisateur dispose des compétences pour en fabriquer un, soit la plateforme lui en

fournit un d’office. L’individu doit donc apprendre à _décliner son identité_, moins pour en fournir la preuve que pour montrer son aptitude à en produire des déclinaisons. Au-delà de leur

diversité, il est possible de dresser une typologie de ces avatars. À côté des portraits photographiques qui visent une ressemblance, certains portent une énonciation ironique ou parodique

qui détourne le principe d’identification, d’autres incarnent la personne dans des modèles auxquels elle s’identifie (star, célébrité), expriment ses goûts, ses humeurs, ses « styles de vie

», ou questionnent enfin la réflexivité du dispositif en jouant de miroirs, d’images et d’écrans. Cette rhétorique démultiplie les visages et les fait circuler dans tous les espaces

d’information et d’échange, du réseau social à l’intranet d’entreprise, du forum au moteur de recherche, du cours à distance à la banque en ligne. Au point qu’à force d’être omniprésents,

ils finissent par passer inaperçus. L’avatar marque cependant l’injonction qui est désormais faite aux individus de se médiatiser et de travailler le « design de leur visibilité8». Comme l’a

montré Dominique Cardon, l’identité affichée relève aujourd’hui de tactiques relationnelles, adaptées aux règles et finalités de chaque service. Sur un site de rencontre, une plateforme de

curation, un blog de fans ou un forum hébergé par un organe de presse, je ne montrerai pas le même visage et je ne réglerai pas ma visibilité de la même manière. Dans ces jeux rhétoriques,

il est moins question d’assigner une identité que de la canaliser par une image circulante, où le corps n’est plus enfermé dans une catégorie (comme l’était au xixe siècle celui de

l’ouvrier, du fou, de l’hystérique ou du criminel), mais catégorisé par des postures et des attentes d’interaction. GRAPHES : LE MAPPING DES VISAGES On le voit, le visage-signe n’a de sens

que dans un contexte réticulaire, qui en prescrit les règles d’usage et le connecte à d’autres signes. Un réseau social montre moins des personnes qu’un pêle-mêle d’actions et de traces, où

les individus sont imbriqués les uns aux autres sans qu’il y ait nécessairement recouvrement exact entre le nom, l’image et l’action enregistrés. Par le jeu des conversations, citations,

commentaires et recommandations, l’identité se diffracte dans l’espace du média, comme sur ces « murs » Facebook où les activités des membres connectés d’un même cercle se superposent. C’est

la résonance multiple du comportement de chacun qui fait la trame et la dynamique du réseau. Sans elle, les données captées n’ont aucune valeur d’échange. Dans cette trame, l’identité

change de forme et passe du _type_ au _token_. Au lieu de chercher une règle, une structure ou une routine derrière l’apparente diversité des phénomènes – comme l’ont fait toutes les

sciences au XXe siècle –, on s’efforce désormais de pister et de corréler des singularités. Au sociotype succède ainsi le graphe, qui valorise des granularités d’information toujours plus

fines, dynamiques et interconnectées. À l’instar de la _friendwheel_ montrant la roue des connexions d’un individu avec ses amis Facebook, le visage se fait alors_ mapping_ : il cartographie

des liens dont le sujet est le dénominateur commun. Comme l’identité ne traduit plus une somme d’attributs stables et représentables, mais une position dans des communautés plus ou moins

éphémères, le visage n’a plus le monopole de la visibilité identitaire. Celle-ci s’exprime désormais par des cartes, des graphes, des pêle-mêle, des albums, qui donnent à voir le degré de

connexion de l’individu. La trace numérique rompt ainsi avec l’empreinte photographique du sujet, telle que Barthes l’avait décrite. Loin de l’expérience tragique ou traumatique du

_ça-a-été_, le visage numérique est par définition traitable, toujours en _process_ et le sujet, s’il n’en contrôle jamais entièrement le périmètre (techniquement et socialement déterminé),

peut du moins en devenir l’éditeur. Sélectionnant, agrégeant, diffusant ou archivant ses propres traces, l’internaute se redocumentarise à loisir. Il peut même prendre en charge

l’enregistrement de ses propres données, comme dans la pratique du _Quantified Self_, où se combinent mesure de soi, récit de soi et partage de soi. Remplacé par des scores, des courbes, des

coordonnées sur des échelles, le visage devient alors un portrait purement informationnel, qui renvoie à un individu-data. SELFIE : LE VISAGE-CONVERSATION Si elle n’en a plus le monopole,

la photographie bien sûr n’est pas restée à l’écart de cette réflexivité numérique, dans laquelle elle puise au contraire les ressources d’un nouvel essor. Cette deuxième histoire

photographique commence avec l’installation d’un petit miroir en façade du _camphone_ [camera phone] de Sharp en 1997, suivie de près par la sortie de l’iPhone d’Apple, pourvu d’une caméra

frontale. À partir de 2007, s’opère ainsi un _retournement optique_ généralisé, assorti de l’abandon progressif de l’appareil photo au profit du terminal. En relevant désormais de la

téléphonie mobile, l’autoportrait sort de la pratique photographique marquée d’intentions plus ou moins explicitement esthétiques ou artistiques, pour devenir usage vernaculaire, geste

quotidien effectuable en toute circonstance. Le champ du photographiable comme ses conditions s’en trouvent élargis, tout en recentrant la photogénie numérique sur notre propre mobilité.

L’image de soi relève alors moins de la prise que de l’envoi : elle est un acte communicationnel avant d’être la fixation d’une trace. Une photo qui ne circulerait pas, qui ne serait pas

partagée, likée, commentée ou retweetée n’a plus de valeur. Les plateformes de réseaux sociaux deviennent ainsi les plus grandes bases d’images qui aient jamais existé, parce qu’elles

servent de réserve à ces images communicantes qui prolifèrent. Outre qu’elle reçoit un nom, la pratique du _selfie_ devient alors, non pas un genre, mais un type de comportement communément

partagé, qui invente rapidement ses propres codes. La propagation de ces visages conversationnels est telle qu’on ne saurait concevoir aujourd’hui un objet communicant dépourvu d’un

dispositif d’autophotographie. Étendue à la vie même, cette réflexivité devient quasiment pervasive [se diffusant partout] et notre environnement est désormais peuplé d’images de soi.

Éphémère, anodines, insignifiantes, ces images n’ont de sens que dans le contexte de leur émission/réception. Souvent interprété comme l’ultime symptôme d’un égocentrisme narcissique, le

selfie trouve au contraire sa légitimé dans le rapport à l’autre. Contrairement à l’autoportrait, il accueille d’ailleurs souvent des images peu avantageuses de soi où l’on ne « s’aime pas

», mais qui disent la spontanéité d’une relation dans l’instant9. À ce titre, plus qu’avec le portrait, le selfie a à voir avec ces photos de plateaux repas qui s’échangent sur Flickr, par

lesquelles les individus jouent à se documenter et se connecter, dans un espace simultanément intime et public. Items contextuels, ils sont néanmoins fortement redondants, au point

d’élaborer une grammaire communicationnelle proche du même [élément repris en masse sur Internet] : gestes et attitudes planétairement partagés, miroir d’une multitude qui doit s’individuer

pour ne pas se dissoudre. > Le selfie donne donc un visage au nous Plus qu’une image de l’individu, le selfie donne donc un visage au _nous_. C’est en couple ou dans une communauté que

l’on s’échange ces clichés, et les selfies de groupe eux-mêmes se multiplient, comme l’atteste la récente mise sur le marché d’une canne éloignant le smartphone du sujet pour que plusieurs

personnes puissent se photographier ensemble. Faut-il voir dans cette nouvelle technique du nous une réponse à la difficulté que rencontre le collectif post-mass-media pour s’apparaître ?

Certes, le selfie ne peut tenir lieu d’image du collectif au sens politique du terme, mais il en indique néanmoins peut-être le chemin. À l’heure où on ne peut plus ne pas laisser de traces,

le visage s’est lui-même converti en flux de données, à la fois occasionnelles et calculables, discrètes et relationnelles. Entre surveillance et dissémination, l’individu-média doit sans

cesse réinventer sa réflexivité, en exploitant aussi bien les dysfonctionnements que les performances de ses prothèses technologiques. Car le système de couverture médiatique produit aussi

des marges d’incertitude, qu’il faut savoir saisir pour _imaginer sa présence_. C’est ce que de nombreux artistes explorent, en recherchant par exemple des « accidents visuels » dans Google

Street View10, en produisant de la fiction à partir de données prélevées11, en poétisant le récit algorithmique que les moteurs enregistrent de nos vies12. On peut aussi, plus simplement,

évoquer ces pratiques qui font des images indéfiniment répétées des images adoptées13. Objets d’une élection, d’une attention et d’une archive, elles redonnent alors un visage aux identités

disséminées par les flux informationnels. Entre travail de deuil et collection, elles détachent le sujet de son identification, pour le faire exister pleinement comme image, dans une mémoire

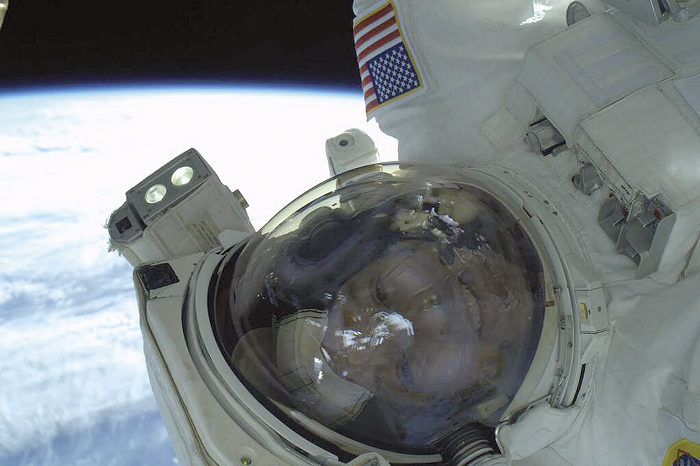

partagée. _DE LA FACE AU PROFIL PAR LOUISE MERZEAU._ -- _Crédits photos _: _Le spationaute américain Rick Mastracchio s'essaie au selfie dans l'espace_. Rick Mastracchio / Handout

/ NASA / AFP. _François Hollande ou l'art du selfie de groupe_. François Mori / AFP. _Pendant une audience consacrée au scoutisme_. Tiziana Fabi / AFP. _Léa Seydoux sur les marches du

Festival de Cannes_. Valéry Hache / AFP. * 1Marcello Vitali-Rosati, Égarements, Hermann, 2014, p. 113. * 2Marion Zilio, « Esthétique de la fluidité : le visage contemporain », thèse de

doctorat, Université Paris 8, 2013, p. 348. * 3La mise en place de ces mécanismes de reconnaissance faciale a soulevé de nombreuses protestations qui ont obligé la plateforme à davantage

réguler son utilisation. * 4Olivier Ertzscheid, « L’homme est un document comme les autres : du World Wide Web au World Life Web », Hermès 53, CNRS-Editions, 2009, pp. 33-40. * 5Dans les

années 1990, de nombreux artistes ont anticipé cette plasticité de l’identité, en explorant les phénomènes de morphing et d’hybridation. * 6status), toujours fragmentaire et contingent,

appelé à se diffracter dans une image plurielle du moi." data-value=""> * 7Guillaume Duchenne de Boulogne, Mécanisme de la physionomie humaine ou analyse

électro-physiologique de l’expression des passions, Paris : J.-B. Baillière, 1876 [disponible sur Gallica]. * 8Dominique Cardon, « Le design de la visibilité : un essai de cartographie du

web 2.0 », Réseaux, nº 152, 2008, p. 93-137. * 9C’est pourquoi, contrairement à l’interprétation qu’en a faite Wikimedia, la célèbre photo qu’un macaque a faite de lui-même après avoir volé

l’appareil d’un reporter n’est pas plus un selfie qu’un autoportrait : elle ne résulte ni d’une réflexivité, ni d’une intention communicationnelle. * 10Cf. Jon Rafman, The Nine Eyes of

Google Street View , 2012. * 11Cf. Cécile Portier, Traque traces , 2010-2011. * 12Cf. Albertine Meunier, My Google Search History . * 13Cf. Louise Merzeau, Les Images orphelines , 2010.