« je savais pas ce qu’était une réunion de rédaction »

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

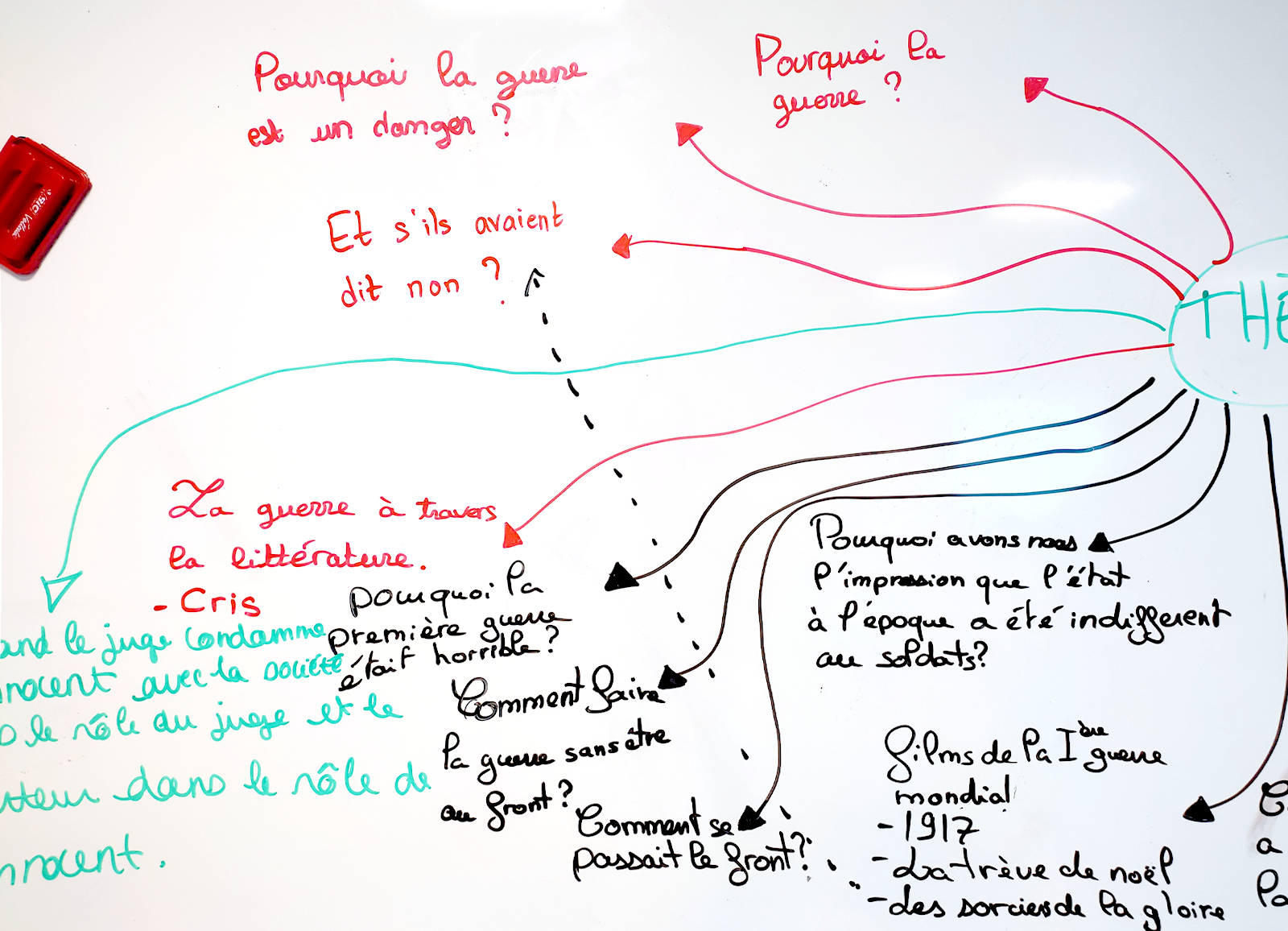

Tableau de la classe média à la fin de la réunion de rédaction, présentant les différents thèmes évoqués. © Crédits photo : Xavier Eutrope et Justine Babut UNE ANNÉE EN « CLASSE MÉDIA » -

ÉPISODE 1/9 Pendant plusieurs mois, la Revue des médias va suivre les activités d’une classe média de troisième dans un collège des Yvelines. On commence avec la première réunion de

rédaction d’un projet de podcast. Xavier Eutrope Publié le 29 novembre 2021 Il est environ 14h55 lorsqu’Harold Richer, professeur documentaliste, entre dans la classe. La vingtaine d’élèves

se mettent debout. Lionel Vighier, professeur de français, achève son cours. La discussion porte sur _Cris_, premier roman de Laurent Gaudé paru en 2001. Assis à des tables rassemblées par

groupes de cinq, les élèves prennent des notes, consciencieusement. Jusqu’au moment où retentit la sonnerie d’interclasse. Le bruit envahit alors la classe, les chaises raclent le sol en

lino, les élèves des autres classes déambulent et discutent dans le couloir. _« On termine et puis on passe à la réunion de rédaction »_, prévient monsieur Vighier. La classe dont il est

question n’est pas une troisième comme les autres. Au collège Pablo Picasso de Montesson (673 élèves), dans les Yvelines, la « classe média » existe depuis 2014. À l’initiative de ce projet

: monsieur Vighier et son collègue monsieur Andriano, professeur de technologie. Ce dispositif spécifique d’éducation aux médias vise à donner aux élèves des outils pour comprendre et

analyser l’information, notamment à travers la création d’un média scolaire. Autre particularité : tous les professeurs, quelle que soit leur matière, participent à cette démarche à travers

leur discipline, même si le nombre d’heures qu’ils y consacrent peut varier. Deux minutes, deux actualités ; deux élèves. Le rituel de la revue de presse qui ouvre chaque cours est bien

rôdé. Ce vendredi 19 novembre, Colas présente en premier l’information qu’il a retenue. D’une voix grave d’adolescent dont la mue est déjà bien avancée, il raconte les tirs de mortiers

d’artifice contre des lycéens à Beaumont sur Oise. Divin, plus réservé, parle quant à lui d’une histoire d’infanticide, à Angoulême. Aux deux garçons, le professeur pose les mêmes questions

: _« Où as-tu trouvé cette information ? Pourquoi l’as-tu choisie ? »_. L’enjeu de l’exercice, mené tout au long de la semaine avec plusieurs de ses collègues : expliquer ce qu’est un choix

éditorial et ce qu’il peut avoir comme effet. _« En une semaine, nous avons eu dix informations qui ont été présentées par différents membres de la classe_, explique-t-il. _C’est

l’équivalent d’un journal télévisé, et vous avez eu la responsabilité d’informer vos camarades. »_ On entre ensuite dans le vif du sujet. Le projet : produire une série de podcasts autour du

thème de la Première Guerre mondiale — qui est aussi celui de _Cris_. _« Nous devons trouver des sujets, les déterminer collectivement_, explique le professeur._ C’est un travail de groupe,

de communication. » _Chacun des huit épisodes devra pouvoir être écouté indépendamment, à partir du 15 décembre. Alors pas le temps de traîner. Marie, stagiaire de l’éducation nationale,

étudiante en sciences de l’éducation et ancienne élève du collège, observe la classe. _« Tout ça n’existait pas encore quand j’étais élève, mais j’aurais aimé participer à ce genre de cours

»_, avoue-t-elle en souriant. La réunion débute par un brainstorming. Chaque groupe récupère du brouillon et commence à cogiter. _« Je savais pas ce qu’était une réunion de rédaction »_,

confie une élève, _« j’avais entendu le mot mais sans plus »_, évoque l’autre. Certains calent un peu, se désespèrent de ne rien trouver, se grattent la tête… tandis que d’autres recourent

aux cartes mentales. Les discussions vont bon train, jusqu'au moment de présenter ses idées. Une personne par groupe prend la parole pour partager ses propositions, tandis que plusieurs

élèves volontaires les synthétisent au tableau, en rapprochant les idées qui peuvent l’être. Le tableau est alors effacé pour tout noter, au grand dam d’Alison, qui y avait dessiné un petit

cœur au feutre. « Les femmes à l’arrière », « où s’arrête le devoir ? », « comment la Première Guerre est-elle représentée au cinéma ? », « où en seraient les technologies sans la Première

Guerre mondiale ? », « pourquoi la guerre ? », « comment le retour du front se passait ? », « comment faire la guerre sans être au front ? », etc. Les sujets évoqués sont variés, pertinents,

et on pourrait imaginer certains d’entre eux devenir des semaines thématiques du « Cours de l’histoire » sur France Culture. La sonnerie retentit à nouveau, coupant court aux échanges. La

sélection et l’attribution des sujets n’auront finalement pas lieu cette fois-ci, mais _« c’était un très bon brainstorming »_, félicite Lionel Vighier. _« Je suis étonné par la variété de

vos thèmes et la précision de plusieurs d’entre eux »_, ajoute Harold Richer, le professeur documentaliste. La sonnerie retentit, mettant fin à la réunion avant que les groupes ne se

constituent et choisissent leur sujet. L’écriture des conducteurs viendra après, avant l’enregistrement. UNE ANNÉE EN « CLASSE MÉDIA » - ÉPISODE 7/9 Dans le contexte de la guerre entre la

Russie et l’Ukraine, les élèves de la classe média travaillent sur les images. Sources, prises de vue, compositions, cadrages : les adolescents explorent les questions à se poser devant une

photo. UNE ANNÉE EN « CLASSE MÉDIA » - ÉPISODE 5/9 Fin de projet pour la classe média. Les élèves se réunissent pour regarder les publications des différents groupes, fruits de plusieurs

semaines de travail. Podcasts, vidéos, articles : les formats sont multiples et imaginatifs.