Guerre en ukraine : les plateformes numériques rattrapées par la géopolitique

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

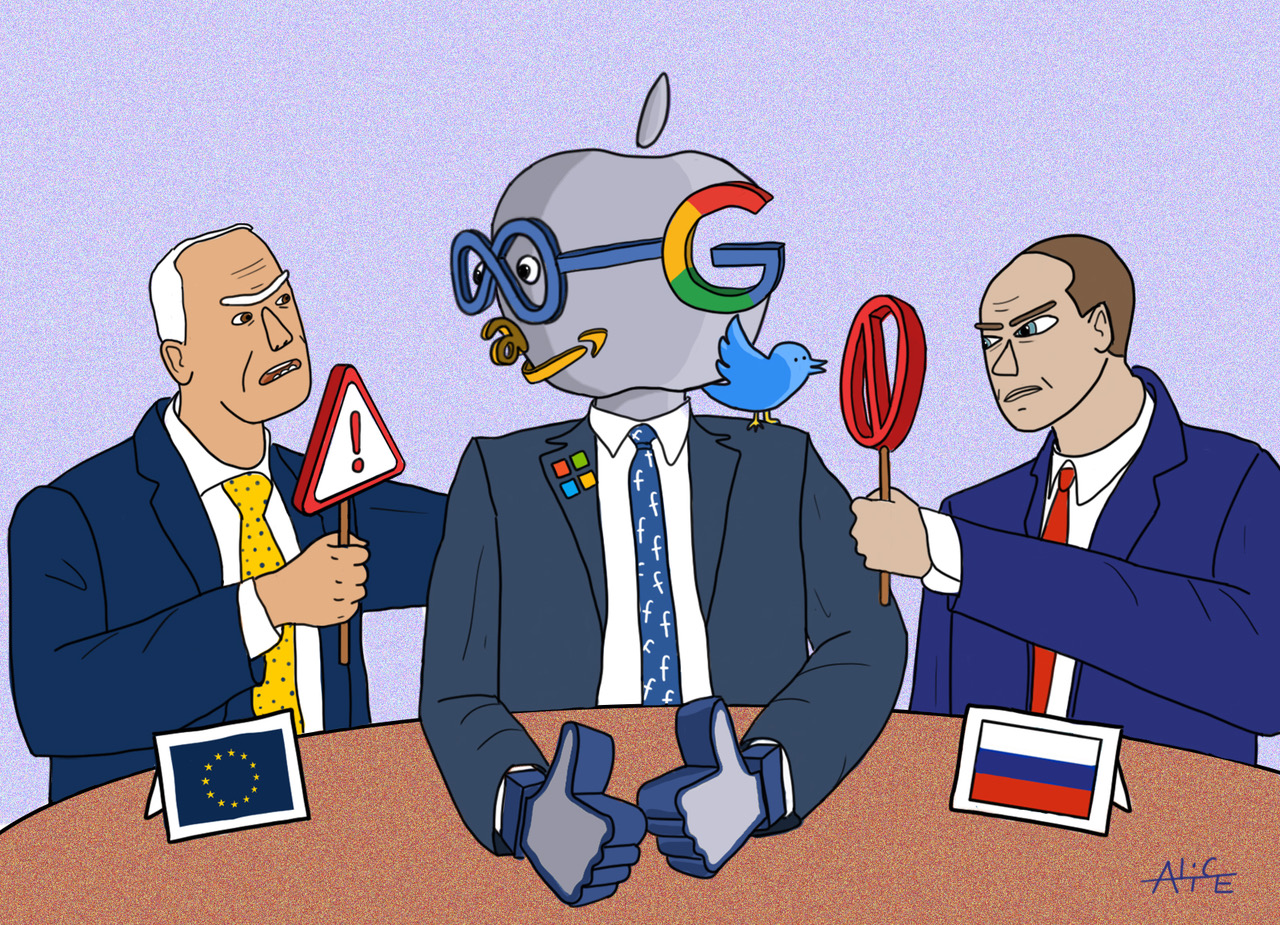

© Crédits photo : Illustration : Alice Durand. La guerre de l’information ne se limite plus à la propagande conventionnelle. Elle inclut désormais la « déplateformisation » : une privation

d’accès aux canaux numériques de diffusion que sont les médias sociaux et les GAFAM. Nikos Smyrnaios Papaevangelou Publié le 12 avril 2022 L'invasion de l'Ukraine par l’armée

russe, qui a démarré le 24 février 2022, montre bien comment la sphère publique se transforme sous l’influence des grandes plateformes numériques. C’est en effet un cas d’école illustrant le

rôle des médias sociaux dans la « guerre de l'information », à savoir la bataille pour renforcer le soutien populaire, persuader et susciter la sympathie d’alliés potentiels et,

simultanément, semer la confusion, l’incertitude et la méfiance chez l’adversaire et dans l’opinion mondiale. L’une des grandes nouveautés est que, désormais, la guerre de l’information ne

se limite pas à la propagande conventionnelle mais comprend également l’emploi massif d’une nouvelle forme de censure, entendue dans sa définition littérale, à savoir l’interdiction d’une

communication par une autorité. Il s’agit de la _déplateformisation_, c’est à dire la privation d’accès aux canaux numériques de diffusion que sont les médias sociaux et les plateformes de

distribution de contenu, soit du côté de l’offre (pour des sources), soit du côté de la demande (pour le public). LES MÉDIAS RUSSES « DÉPLATEFORMISÉS » PAR L’UE Dès les premiers jours du

conflit, les médias contrôlés par l’État russe ont donné une version très partiale et partielle des évènements, directement soumise aux exigences du Kremlin. La propagande russe tente en

effet de justifier et de légitimer sa guerre d’agression, ce qui est contraire au droit international et européen. C’est pourquoi le Conseil de l'Union européenne a annoncé sa décision,

le 2 mars 2022, d’interdire la diffusion de RT et de Sputnik, dont la popularité sur les plateformes des GAFAM est significative. À la suite de la décision du Conseil de l’UE, Nick Clegg,

vice-président de Meta chargé des affaires mondiales, a annoncé que Facebook, WhatsApp et Instagram limiteraient l’accès à RT et Sputnik dans toute l'Union européenne. Peu après,

Alphabet (Google, YouTube) a fait de même. Le secrétaire d'État français à l'économie numérique, Cédric O, a de son côté publiquement reproché à Twitter de ne pas avoir agi

rapidement contre les médias financés par l'État russe, avant que l’entreprise de San Francisco ne se mette en conformité avec la demande de l’Union européenne. Le Play Store de Google,

l’App Store d'Apple et le Store de Microsoft ont retiré les applications de RT et Sputnik, et les services _cloud_ d'Amazon ont empêché la création de comptes de nouveaux clients

en Russie et au Belarus. L'intervention de l’UE à l'égard des médias d'État russes met en évidence la manière dont les médias sociaux et les services de diffusion de contenu

en ligne peuvent être instrumentalisés par les États. Les grandes plateformes numériques — déjà menacées par une réglementation qui limiterait leurs modèles économiques, notamment la

législation européenne sur les marchés numériques (DMA) — sont désormais utilisées dans le cadre du conflit actuel entre l’Occident et la Russie comme des armes géopolitiques. L’argument

avancé par le Conseil de l'Union européenne pour justifier l’interdiction des médias russes ne se limite pas à la dénonciation de la propagande de guerre, qui constitue une base

juridique solide au regard du droit international, mais s'étend à « la propagande [qui] a notamment pris pour cible, de manière répétée et constante, les partis politiques européens, en

particulier en période électorale ». En d'autres termes, l'UE qualifie de propagande le fait que RT et Sputnik cherchent à influencer les attitudes et les opinions des Européens

en matière de politique, ce qui peut être au contraire être considéré comme un type de discours protégé par le droit à la liberté d'expression. RT France, conformément à sa stratégie de

surexposition des vulnérabilités des sociétés occidentales, avait par exemple couvert de façon massive et positive le mouvement des « gilets jaunes », s’attirant la sympathie de leurs

soutiens, y compris à gauche. L’argument de l'UE concernant la _propagande politique_ constitue donc un précédent inédit mais aussi juridiquement plus fragile que celui portant sur la

_propagande de guerre_, étant donné son caractère vague et ouvert à interprétation. La décision adoptée par le Conseil de l'UE précise aussi que « ces mesures devraient être maintenues

jusqu’à ce que l’agression contre l’Ukraine prenne fin et jusqu’à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l’Union et ses États

membres ». Ces mesures pourraient donc durer jusqu’à ce que RT et Sputnik modifient leur ligne éditoriale, pouvant induire un problème de proportionnalité. L’ensemble de ces questions

juridiques sera probablement tranché par la Cour de justice européenne lors de l’examen du recours déposé par RT France contre la décision du Conseil. Sur un plan politique, comme l’explique

l’Observatoire européen de l’audiovisuel dans une note détaillée, les sanctions inédites contre RT et Sputnik se fondent sur l’article 29 du Traité de l’Union européenne. Celui-ci porte sur

la politique extérieure et de sécurité commune, et non pas sur les textes relatifs à la régulation des médias (directive « Services de médias audiovisuels » ou Convention européenne sur la

télévision transfrontière). Ce qui revient de fait à subordonner les questions liées à la liberté d’expression et au pluralisme de l’information à la politique extérieure et de sécurité de

l’UE. LA CLÔTURE DE L’ESPACE PUBLIC RUSSE Les mesures imposées par l’UE ont servi de prétexte au gouvernement russe pour poursuivre la mise au pas de son espace public national. Facebook a

d’abord été visé, puis Twitter, et enfin Instagram, alors qu’en Ukraine, comme en Russie, les médias sociaux sont des sources d'information importantes pour une majorité de la

population. Près de 70 % de Russes les utilisent régulièrement, soit approximativement 100 millions de personnes. Certaines initiatives des plateformes elles-mêmes leur ont valu les foudres

de la Russie. Meta (Facebook, Instagram) a modifié l’une de ses politiques autorisant les discours de haine contre l’armée russe et Vladimir Poutine, au nom de l’expression d’une forme de «

légitime défense » des Ukrainiens. Le Kremlin a utilisé cette révélation de Reuters pour suspendre Instagram, un service utilisé par 80 millions de Russes. La base juridique de cette

contre-offensive est une loi adoptée le 4 mars 2022, qui criminalise la diffusion de ce qui est perçu comme de « fausses informations » par le régulateur russe de l’Internet, Roskomnadzor —

comme le fait de qualifier la guerre en Ukraine d’invasion au lieu d’« opération militaire spéciale ». TikTok, ainsi que d'autres plateformes numériques et médias d'information,

ont décidé de suspendre leurs services en Russie au lieu de se conformer à la nouvelle loi. De même, plusieurs médias occidentaux ont rapatrié leurs correspondants ou ont annoncé l’arrêt des

reportages dans le pays (_Libération, _la BBC, le _New York Times, _la RAI_…_). En outre, plusieurs médias russes indépendants, tels que l’Écho de Moscou_ _ou _Novaïa Gazeta,_ ont été

qualifiés d’agents étrangers et ont été censurés par l’État. Une version européenne de _Novaïa Gazeta, _créée par une partie de l’ancienne équipe du journal russe exilée, a cependant vu le

jour le 11 avril. Ces derniers développements ont permis à l’État russe de mettre en œuvre sa stratégie de souveraineté numérique, déjà actée en 2019 avec sa loi pour un « internet souverain

». C’est dans ce cadre que la Russie a pu lancer récemment des applications identiques à leurs équivalents occidentaux, tels que Rossgram au lieu d’Instagram_,__ _ou mettre en avant des

acteurs plus anciens comme VKontakte, clone de Facebook. La stratégie du pouvoir russe ne se limite pas à censurer les médias à l’intérieur du pays, mais vise à créer une sphère numérique

parallèle qui isole ses propres citoyens, dont les vies ont été totalement bouleversées par la guerre, comme le raconte Emmanuel Carrère dans un reportage pour _L’Obs._ UN CONTRÔLE ÉTATIQUE

DE PLUS EN PLUS PUISSANT Les décisions européennes et russes soulignent un aspect crucial du pouvoir que détiennent désormais les grandes plateformes, et notamment les GAFAM, ainsi que les

risques qui en découlent. Le contrôle centralisé de ces entreprises sur les flux d'informations mondiaux en fait des acteurs essentiels dans les conflits géopolitiques et les guerres de

l’information. On peut même soutenir que ce pouvoir disproportionné qu’exercent les grandes plateformes sur l’espace public numérique arrange les États en temps de guerre, dans la mesure où

cela facilite la censure verticale et massive. En réalité, l’invasion de l’Ukraine révèle un processus de « normalisation » de l'Internet, qui est en cours depuis plusieurs années.

L'espace public numérique ne constitue plus une exception : au contraire, il subit des pressions politiques et fait l’objet de tentatives de contrôle étatique de plus en plus

envahissantes, à l’image des médias traditionnels. Cette guerre est un nouvel exemple que, contrairement aux espoirs des pionniers de l’Internet, la sphère numérique est bel est bien

devenue, aussi, un champ de bataille où de multiples acteurs tentent d'imposer leur interprétation du monde. Et les plateformes numériques tendent aujourd’hui à ressembler autant, sinon

davantage, à des outils d'exercice du pouvoir étatique qu’à des espaces d’émancipation démocratique. _EDIT DU 12 AVRIL 2022 À 10 H 48 : AJOUT DE LA PRÉCISION SUR LA VERSION EUROPÉENNE

DE _NOVAÏA GAZETA._ _