L’audiovisuel public sud-coréen : un capital sympathie qui s’effrite

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

QU’EST-CE QU’UN MÉDIA DE SERVICE PUBLIC ? - ÉPISODE 1/15 Puissants et très regardés, les trois groupes audiovisuels publics de Corée du Sud ont largement contribué à faire connaître la

culture du pays à l’étranger. Pourtant, leur traitement de l’information est souvent critiqué, et les chaînes câblées grignotent progressivement leur audience. Stéphane Thevenet Publié le 24

septembre 2015 Inchangée depuis 35 ans, le montant de la redevance audiovisuelle dont s’acquitte environ 90 % des foyers sud-coréens est susceptible d’augmenter prochainement (1) si

l’Assemblée Nationale, validant en cela la décision de la Korea Communication Commission (2014), instance de régulation de l’audiovisuel, donne son accord. Pourtant, comme dans le passé (2)

cette possible augmentation suscite des débats et le processus semble au point mort aujourd’hui. Il faut dire que cette question est sensible dans une société profondément libérale où la

relation entre les citoyens et les services publics est relativement faible mais où la télévision, sous toutes ses formes, occupe une place importante (3). Elle témoigne à la fois de la

méfiance vis-à-vis du pouvoir étatique et des habitudes de consommation et de fréquentation des espaces publics où le financement entrepreneurial tient une place importante notamment dans le

domaine de la culture et de l’éducation. Elle révèle également l’inertie que créé le fort clivage politique autour de ces questions. Cet environnement se reflète également dans la

complexité à appréhender le système public audiovisuel sud-coréen dans sa totalité. Composé de plusieurs entités aux statuts différents et au fonctionnement parfois obscur, il a toutefois le

mérite d’obtenir l’adhésion d’une bonne partie du public coréen et de se montrer dynamique et conquérant sur la scène internationale. PANORAMA DU SERVICE PUBLIC AUDIOVISUEL CORÉEN Devenus

de puissants exportateurs de contenus (feuilletons, émissions de variétés et de téléréalité, dessins animés et documentaires) les trois groupes audiovisuels publics sud-coréens sont de

véritables institutions dans leur pays. KBS : KOREAN BROADCASTING SYSTEM Rassemblant près de 5.000 personnes, l’entreprise publique compte deux chaînes de télévision hertziennes, une chaîne

satellitaire, six chaînes câblées et quatre chaînes de télévision numérique sur téléphone portable (DMB), onze bureaux à l’étranger, ainsi que six fréquences de radio distribuées dans tout

le pays (réseau de dix-huit stations régionales) et une radio internationale disponible en onze langues (dont le français). Créée en décembre 1961 après l’installation du régime militaire du

général PARK Jung-hee, la chaîne KBS, jusqu’alors chaîne d’État, obtient son statut de chaîne publique en 1973 sans toutefois se détacher de la mainmise du pouvoir. Elle se développe face

aux deux chaînes commerciales TBC (Tongyang Broadcasting Company), créée en 1964, et MBC (Munhwa Broadcasting Corporation), créée en 1969, que le régime tolère avec suspicion. Les

changements politiques qu’inaugurent les années 1980 après l’assassinat du général Park (1979) auront raison de ces deux rivales. L’absorption en 1980 de TBC par le groupe KBS suite à un

vaste mouvement de restructuration des médias imposé par le nouveau gouvernement militaire et la création de facto de la chaîne KBS 2 institutionnalisent le financement publicitaire (4) et

permet au groupe public de profiter jusqu’à aujourd’hui de deux sources de financement, public et privé. Les années 1980 sont une période de forte expansion économique pour les deux chaînes

généralistes KBS et MBC, qui profitent alors d’une situation de monopole et de la création en 1981 d’une régie publicitaire unique, la KOBACO (Korean Broadcasting Advertissement

Corporation). Fondée par l’État sud-coréen en 1981, celle-ci a longtemps joué un rôle de contrôle indirect en redistribuant gracieusement les bénéfices publicitaires des télévisions et des

radios aux médias éditeurs. Aujourd’hui encore, bien que son monopole ait été récemment brisé, elle reste un partenaire incontournable pour les chaînes publiques. À partir de la suppression

de la publicité sur KBS1 en 1994, la différence s’accentue entre les deux chaînes du groupe. Aujourd’hui, alors que KBS2 diffuse majoritairement des divertissements (feuilletons, variétés,

talk show), KBS 1 se veut la chaîne de l’information et de la culture avec plus de documentaires, des jeux éducatifs mais aussi des émissions culte destinées à un public plus restreint.

Ainsi même si les coupures publicitaires ne sont pas permises, les spots publicitaires, nombreux entre deux programmes, et le placement de produits, longtemps pratiqué de façon détourné et

récemment autorisé (2012) assurent des revenus importants qui permettent à KBS2 de rivaliser avec ses concurrents. MBC : MUNHWA BROADCASTING CORPORATION La principale concurrente de KBS 2

est la chaîne MBC, qui présente un statut intermédiaire depuis la restructuration du début des années 1980. Fondé en 1959 (radio) et 1969 (télévision) ce réseau commercial a, tout comme TBC,

perdu son statut en 1980 lors du rachat de 70 % de son capital par le groupe public KBS. En 1988, suite à l’application de nouvelles règles anti-concentration, ce capital est transmis à une

fondation publique indépendante, (5) the Foundation for Broadcast Culturequi l’administre. Ainsi, bien que ne bénéficiant d’aucun revenu issu de la redevance audiovisuelle et ayant un

budget reposant entièrement sur les bénéfices publicitaires, MBC assure une mission de service public. Aujourd’hui, le groupe MBC (près de 4.000 salariés) comprend une chaîne hertzienne,

trois stations de radios, cinq chaînes satellitaires, cinq chaînes câblées et quatre chaînes DMB. La chaîne dispose d’un réseau national dense et a des correspondants dans plusieurs grandes

capitales étrangères. Comme KBS2, mais aussi SBS (Seoul Broadcasting System), chaîne commerciale locale qui dispose d’une diffusion quasi nationale, elle fait la part belle aux

divertissements, notamment les feuilletons télévisés (tv drama) et les programmes de variétés, et participent ainsi à la notoriété internationale de la culture populaire sud-coréenne. EBS :

EDUCATIONAL BROADCASTING SYSTEM Le service public offre aussi une chaîne dédiée à l’éducation, EBS. Créée en 1981 sous le nom de KBS3, elle a été détachée du groupe KBS en 1990 et placée

sous la tutelle du Korean EducationalDevelopment Institute (KEDI, organisme sous la direction du ministère de l’Éducation jusqu’en 1997. Le groupe public est constitué d’un réseau de six

chaînes et stations de radio (diffusée à l’étranger). EBS diffuse essentiellement des programmes de soutien scolaire, des programmes destinés aux jeunes enfants et des cours pour adultes.

Percevant environ 3 % des bénéfices de la redevance audiovisuelle, son fonctionnement est majoritairement assuré par les revenus publicitaires, la vente de livres et de produits audiovisuels

et quelques financements étatiques. LES RAPPORTS ÉTROITS ENTRE L’ÉTAT ET LES DIFFUSEURS AUDIOVISUELS. Le système télévisuel sud-coréen s’est développé sous l’étroit contrôle de l’État

dirigé par des gouvernements militaires de 1961 à la fin des années 1980. La législation mise en place durant les trois décennies qui précèdent la démocratisation ne laisse que très peu

d’espace à la liberté d’expression et de ton, et impose, à certaines périodes, un contrôle strict de la programmation et des contenus. La place toujours plus grande accordée au

divertissement, familial et populiste, permet l’enrichissement des chaînes. Le retour en scène du secteur privé (6) dans les années 1990 exacerbe la concurrence et participe du développement

de l’industrie culturelle. Même si l’instauration de la démocratie à partir de la fin des années 1980 a permis de mettre fin aux pratiques de contrôle direct de la diffusion, la télévision

dite de service public reste sous la coupe du gouvernement en place, largement impliqué dans les principaux organes de régulation et de contrôle ainsi qu’au sein des conseils

d’administration ; et cela bien que les principes d’indépendance de l’audiovisuel et de respect des droits et intérêts du téléspectateur figurent désormais dans la loi de l’audiovisuel de

2000. Placée sous l’autorité directe du président de la République, la Korea Communications Commission, assure depuis 2008 les missions autrefois réparties entre le ministère de

l’Information et de la Communication (MIC) et la Korea Broadcasting Commission (KBC), conformément au souhait du gouvernement de répondre aux changements entraînés par la nouvelle donne

technologique (convergence). Elle constitue donc un organe de régulation et de contrôle rassemblant aussi bien les services de télé et radiodiffusion (7) que de télécommunications. C’est

aussi un puissant moteur d’intégration et de diffusion des nouvelles technologies. Son président est directement nommé par le président de la République et assisté par un vice-président et

un collège de trois conseillers. C’est par son intermédiaire que se fait la nomination des principaux responsables de chaînes publiques. La chaîne KBS est administrée par onze conseillers

recommandés par la Korean Broadcasting Commission et nommés par le président de le République. Le premier d’entre eux, le président, est nommé directement par la Maison Bleue, le siège du

Chef de l’État, suite à la recommandation du Conseil d’administration. De la même façon, le conseil d’administration d’EBS (11 membres), président compris, est entièrement nommé par la Korea

Communication Commission. Du fait de son statut particulier, la gestion de la chaîne MBC est assurée par la Foundation for Broadcast Culture dont le conseil d’administration, composé de

neuf membres nommés par la Korea Communication Commission_,_ élit également le président de MBC. Ainsi, bien qu’indirecte, l’influence du pouvoir en place s’exerce sur MBC aussi par

l’intermédiaire de la KCC. Le contrôle éthique et déontologique des contenus médiatiques (télévision, radio, Internet) est à la charge de la Korea Communications Standards Commission (KCSC)

à qui la KCC délègue cette fonction. Dirigé par un conseil de neuf membres (trois désignés par le parti au pouvoir, trois par l’opposition, trois élus par le conseil), cette autorité

détachée en 2008 de l’organisme de contrôle et de régulation principal, présentée comme indépendante, est régulièrement critiquée, en raison de l’ingérence du pouvoir, concernant

principalement les contenus en ligne. CAPITAL SYMPATHIE ET CAPITAL CONFIANCE DE KBS ET MBC Malgré le succès de certaines émissions, en partie fondé sur le talent et la renommée du

présentateur, et bien qu’elle accorde beaucoup plus de place à la proximité avec les auditeurs (partage de récits de vie), la radio publique, comme privée d’ailleurs, n’occupe pas du tout la

même place que la télévision dans le quotidien de la majorité des Sud-Coréens.Les chaînes généralistes hertziennes sont très regardées et leurs programmes, très consensuels, sont

généralement appréciés du public(8)(9). Il n’y a en fait pas vraiment de distinction entre les contenus proposés entre les chaînes « publiques » et SBS, chaîne commerciale. Ces dernières

années, l’accueil enthousiaste de la culture populaire sud-coréenne à l’étranger, largement produite et véhiculée par les chaînes publiques, a beaucoup contribué au renforcement de

l’attachement du peuple coréen pour les chaînes historiques et à la promotion de la cohésion sociale et du sentiment national, ainsi qu’au développement de la communication audiovisuelle,

objectifs principaux du service public. En revanche, l’indépendance et le professionnalisme des chaînes publiques dans le traitement de l’information sont régulièrement mis en doute,

notamment lors des manifestations citoyennes contre l’importation de la viande bovine américaine (2009) ou lors de la tragédie du naufrage du ferry Sewol, en avril 2014, (10) mettant à mal

une des missions principales de service public assignées aux deux chaînes, à savoir la formation démocratique de l’opinion publique. Déjà affaibli par la multiplication de journaux en ligne

et l’explosion des réseaux sociaux permettant un accès à un autre type d’information sur les écrans, le piédestal des chaînes publiques s’effrite en raison de la concurrence des chaînes

généralistes du câble nouvellement créées (décembre 2011). Affranchies de plusieurs contraintes réglementaires et disposant de ressources importantes, certaines offrent des contenus

innovants qui plaisent aux téléspectateurs et volent parfois la vedette aux programmes de prime-time proposés par les chaînes hertziennes. _Cet article a bénéficié de l’aide documentaire et

des commentaires de Madame SONG Yung-joo, chercheuse au Broadcast Research Institute de KBS (Korean Broadcasting System)._ RÉFÉRENCES * Éric BIDET, _Corée du Sud : Economie sociale et

société civile_, Paris : L’Harmattan, 2003 * Seok-Kyeong HONG-MERCIER, « L’État et la télévision sud-coréenne », _Médiamorphoses_, Hors-séries : Une télévision sans service public ? pp.

115-121, Paris, Ina, Janvier 2005 * Yoon-sik JUNG, _Broadcasting Policy_, Seoul: Communication Books, 2013 * Soel-ah KIM, _La télévision généraliste en Corée du Sud: son régime et son

évolution depuis 1956_, Thèse de doctorat, Sciences de l’information et de la communication. Paris, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2009 * Ki-Seung KWAK, _Media and Democratic

Transition in South Korea, _Abingdon & N.Y. , Routledge,2012. * Hyungil OH, Sugmin YOUN, «The Public Interest Idea and Its Practice of Public Service Broadcasting in South Korea:

focusing on Public Service Broadcasting Policy and KBS TV Programming Objectives », in _Korean Journal of Broadcasting & Telecommunications Research, _n°87, (en coréen), _ _ été 2014 *

Stéphane THEVENET, « Les TV dramas coréens au centre de la Vague coréenne », in _Le Monde Diplomatique_, mai2013 * Stéphane THEVENET, Les divertissements télévisés sud-coréens : analyse

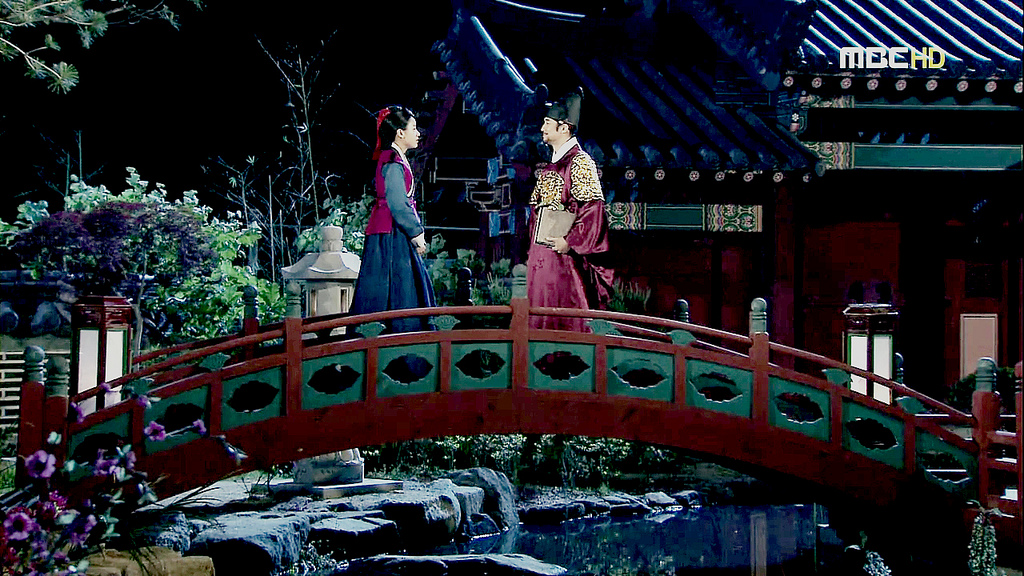

d’une journée type. Mémoire de DEA, Langues et Civilisations de l’Asie Orientale, Paris, Université Denis Diderot, Paris 7, 2004 -- Crédits photos : _MV 058 - 2 - MBC Dong Yi (2010) - Walk

In A Dreamy Road_. withhyunbin/Flickr À LIRE ÉGALEMENT DANS LE DOSSIER « QU’EST-CE QU’UN MÉDIA DE SERVICE PUBLIC ? » : La BBC : un modèle de service audiovisuel public en danger Quelles

ambitions pour l’audiovisuel public français ? Radio et TV en Pologne, du communisme aux médias de service public L’audiovisuel public marocain, à la croisée des chemins ? États-Unis :

médias publics et financements semi-privés Les médias audiovisuels publics au Brésil : un défi démocratique L'audiovisuel public en Inde : des médias de gouvernement ? Israël :

l’audiovisuel public renaîtra-t-il de ses cendres ? Les défis de la radio-télévision publique du Sénégal Nigeria : des médias de service public plus nécessaires que jamais NHK : au service

du public ou du gouvernement japonais ? L'audiovisuel public allemand, entre autonomie et dépendance QU’EST-CE QU’UN MÉDIA DE SERVICE PUBLIC ? - ÉPISODE 12/15 L’idée d’un service public

de l’audiovisuel est ancienne au Japon. Créée en 1925 sur le modèle de la BBC, la NHK oscille entre proximité avec le pouvoir et démocratisation. Réputée pour la qualité de ses programmes

et l’innovation technologique, elle semble renouer avec ses démons. QU’EST-CE QU’UN MÉDIA DE SERVICE PUBLIC ? - ÉPISODE 11/15 Autonome et indépendant financièrement, NHK est l’un des groupes

médiatiques les plus puissants au monde. Respecté pour sa sobriété et ses programmes culturels, le groupe japonais a cependant connu de récents scandales politico-financiers. QU’EST-CE

QU’UN MÉDIA DE SERVICE PUBLIC ? - ÉPISODE 4/15 Vu de France, l’audiovisuel public allemand paraît riche, indépendant avec une offre de programmes de qualité. Ce paysage s’est structuré

autour des régions après-guerre, sous la pression des Alliés. Il garde en grande partie ses caractéristiques et demeure l'un des mieux financé d’Europe.