Presse et blogs en jeux tactiques

- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

Comment les sites de presse en ligne conçoivent-ils le rôle des blogs qu’ils hébergent ? Chloé SALLES Publié le 12 mars 2012 Alors que la presse n’en était encore qu’à ses premiers

balbutiements sur l’Internet en 1998, Matt Drudge révélait l’affaire Lewinsky sur son blog le « Drudge Report » avant tous les médias traditionnels. _Capture d’écran du Drudge Report datant

du 12/12/1998 (cliquez sur l'image pour l'agrandir). _ C’est ainsi que la presse fit la connaissance de ce dispositif technique de communication, et de la concurrence dont ce

dernier pourrait relever à son égard. Depuis, le paysage de la presse en ligne et ses rapports aux blogs a bien changé, elle a connue différentes périodes, et continue encore aujourd’hui

d’évoluer. L’excitation des prémices du Web 2.0, la peur de la concurrence des blogs, les premières créations de blogs par des journalistes, leur inclusion dans les politiques éditoriales

liées à l’actualité, ou encore la création de pure players basés sur l’écriture de blogs, telles sont certaines des étapes qu’a connues la presse avec les blogs. Toutefois, cette évolution

est loin d’être stable et uniforme : selon l’identité éditoriale du journal et son contexte économique, les plateformes de blogs de la presse prennent des formes éditoriales diversifiées,

qui sont en voie de développement encore actuellement. Cet article se propose de catégoriser les « tactiques » dont les blogs ont fait l’objet jusqu’alors dans la presse, et ce à l’aube de

leur décennie d’existence. Des analyses éditoriales et de contenus de plusieurs plateformes de blogs de journaux, complétées par des entretiens avec des acteurs variés des entreprises de

presse (journalistes, journalistes Web, décideurs, blogueurs), nous permettront de proposer une catégorisation des tactiques éditoriales liées aux blogs : la mise à profit des blogs dans la

presse comme expérimentation, vitrine, laboratoire, spécialismes et/ou spécialisation, voire comme journalisme. Il n’est ni question d’une série d’études de cas, ni d’une frise

chronologique. La première impliquerait davantage la rédaction d’un ouvrage que celle d’un article, en considération des dimensions organisationnelles, économiques, identitaires, propres à

chaque journal. La seconde voudrait dire que l’évolution des politiques éditoriales des blogs pourrait être clairement délimitée dans le temps, ce qui ne tiendrait pas compte des

caractéristiques respectives des différents journaux qui les conduisent à des développements variés, parfois contradictoires à ceux d’autres titres. Le corpus des journaux pris en

considération (Le Monde, Libération, Mediapart, Rue 89, The New York Times, The Huffington Post) couvre volontairement la presse dite « de référence » ainsi que la presse populaire, des

sites adossés à un journal préexistant sur papier et des pure players et, enfin, des journaux français et des journaux américains. Ceci permettra de prendre en compte la diversité des enjeux

des blogs dans la presse. Par ailleurs, le fait d’étendre le corpus aux États-Unis suggère la primeur de certaines évolutions outre-Atlantique, mais aussi et surtout le rôle de référence

que tiennent certains journaux nord-américains pour une partie de la presse française, et ce notamment en termes d’évolutions technologiques1. Toutefois, avant de présenter les différentes

catégories, quelques éléments contextuels sont à rappeler : le contexte de « crise » de la presse, ainsi que la dimension technodéterministe (attribuant à la technologie des pouvoirs de

changement directs et profonds sur la société) qui imprègne la manière dont sont communément décris l’Internet et les blogs. LA PRESSE EN « CRISES » Il semble aujourd’hui qu’il n’est pas un

discours (prononcé par des instances politiques et économiques avec les rapports Tessier, et Albanel et Arnaud en 2006 et 2008 , mais aussi et surtout par les instances médiatiques par le

biais d’articles et d’ouvrages) qui ne sonne pas le glas de la presse, qui ne rappelle pas les crises qui l’affectent depuis maintenant près d’une trentaine d’années. Selon le contexte, il

s’agit d’une crise du lectorat qui vieillit et qui recule avec les nouvelles générations apparemment moins friandes de supports papiers, ou d’une crise de la confiance, encouragée par la

multiplication de désinformations (la fausse interview de Fidel Castro par Patrick Poivre d’Arvor en 1991, et le faux charnier de Timisoara en 1989, pour en citer les plus célèbres). À

défaut d’attaquer la profession ou la démographie et les pratiques des lecteurs, certains accusent la technologie. En effet, celle-ci changerait drastiquement la donne pour la pratique

journalistique, ainsi que pour les lecteurs. Particulièrement, l’Internet brouillerait les frontières « professionnelles » du journalisme en permettant à tout un chacun d’écrire l’actualité

avec l’émergence de dispositifs techniques de communication tels que les blogs. Ces différentes causes aux crises de la presse sont parfois évoquées de pair, et la multitude de raisons et de

conséquences de l’instabilité de la presse participe à brouiller une réelle compréhension de sa complexité2. Malgré ce « brouhaha », cette instabilité témoigne toutefois de la posture

tactique dans laquelle se trouve la presse. L’historien et philosophe Michel de Certeau définit la tactique en négation de ce qu’est la stratégie : « Par rapport aux stratégies […],

j’appelle tactique l’action calculée que détermine l’absence d’un propre. Alors aucune délimitation de l’extériorité ne lui fournit la condition d’une autonomie. La tactique n’a pour lieu

que celui de l’autre. […] Elle fait du coup par coup. Elle profite des occasions et en dépend, sans base où stocker des bénéfices, augmenter un propre et prévoir des sorties. Ce qu’elle

gagne ne se garde pas. Ce non-lieu lui permet sans doute la mobilité, mais dans une docilité aux aléas du temps, pour saisir au vol les possibilités qu’offre un instant. […] En somme, c’est

un art du faible.»3 Ainsi, il est préférable d’évoquer plutôt les « tactiques » que les « stratégies » de la presse en ce qui concerne les blogs, afin de saisir au mieux le caractère

évolutif des plateformes de blogs des journaux. LE TECHNODÉTERMINISME OU LES « POUVOIRS » DE L’INTERNET ET DES BLOGS L’une des particularités du blog est liée à la dimension

technodéterministe importante dont il est imprégné lorsqu’il s’agit de le définir. Le technodéterminisme est le fait d’imputer des changements sociaux et sociétaux directs et profonds à

l’émergence d’une technique. Selon Bernard Miège, « ce flot injonctif [de propos enthousiastes sur la technique] semble sans limites ; il prend la forme d’un imaginaire séduisant, varié et

aisément appropriable, il se retrouve comme cela est attendu dans les discours promotionnels mais également dans les discours politiques […] et surtout dans les discours « sociaux » : les

médias se font souvent les transmetteurs de cet intérêt indiscutable pour la technique, journalistes et essayistes reproduisant plus ou moins consciemment des visions techniciennes,

attractives et parfois ouvertement favorables. »4 Avant l’éclatement de la bulle Internet au tournant des années 2000, les pratiques liées aux blogs se diversifiaient déjà comme en témoigne

le blog de Matt Drudge en 1998. Auparavant, ce qui était appelé « _weblog _» (« journal de bord du Web », lorsque traduit de l’anglais), décrivait un carnet en ligne dont les billets ante

chronologiques présentaient des listes de liens. Ces premiers blogs ne concernaient alors que les ingénieurs informaticiens et les technophiles. Le Web 2.0 a renouvelé la définition du blog

en lui attribuant les pouvoirs dont regorgerait apparemment l’Internet : selon un idéal démocratique, et en accord avec les caractéristiques de « participation » et « d’interactivité », les

blogs permettraient à tout un chacun de s’exprimer librement et indépendant, comme mentionné précédemment. Des limites importantes sont toutefois à signaler vis-à-vis de ces discours

imprégnés l’idéologie de l’Internet. En effet, tout le monde n’a pas accès à l’Internet, et quand bien même faut-il avoir les compétences nécessaires pour créer un blog5. Néanmoins, comme le

signale Franck Rebillard, les pouvoirs prêtés à la technique ne peuvent être ignorés dans l’analyse des pratiques qui leurs sont liées : « Il faut "prendre au sérieux" ces

productions discursives, tout comme les soubresauts économiques (montée en puissance d’entreprises) et sociaux (pratiques émergentes) qui les accompagnent. Le chercheur doit rester attentif

aux mouvements du secteur qu’il étudie, même si ces mouvements ne sont dans un premier temps que marginaux ou surmédiatisés, car certains peuvent s’avérer annonciateurs ou parties prenantes

d’évolutions beaucoup plus structurelles. »5 Ces éléments sont importants pour l’analyse que nous proposons ci-après sous forme de catégories, car cette idéologie technodéterministe a

certainement aussi participé aux développements des blogs dans la presse. LES BLOGS DE PRESSE COMME EXPÉRIMENTATION Les blogs ont émergé indépendamment du journalisme et ont pris plusieurs

formes avant de faire l’objet de pratiques journalistiques, qu’elles soient considérées comme « amateures » ou « professionnelles ». Ignacio Siles précise les pratiques d’écritures sur

l’Internet qui ont précédé l’émergence de ce qui est à présent appelé « blog » : il évoque les pratiques d’écriture de journaux intimes, puis de sites personnels dès 1995, comme les

précurseurs du « weblog » dont la dénomination fut trouvée par le programmeur américain Jorn Barger6.Le blog ne fut évoqué en tant que tel qu’à partir de mai 1999, et les premiers

journalistes à s’en être servis les ont mis à profit comme journaux de notes. Ainsi de Dan Gilmor, journaliste au San José Mercury News (un journal californien) et spécialiste de

technologies, qui a créé un blog sur le site dès octobre 1999, en s’en servant « tel un carnet de notes dans lequel le souci d’objectivité est inutile »6. Ceci révèle aussi le pays dans

lequel les blogs ont d’abord émergé et connu les premières pratiques journalistiques. Il n’est alors pas anodin de remarquer que l’une des premières blogueuses du Monde.fr en 2004 fut Corine

Lesnes, la correspondante du journal à Washington. Elle confie lors d’un entretien la manière dont elle a découvert les blogs aux États-Unis : « En couvrant la politique américaine par la

périphérie, j’avais abordé le phénomène Howard Dean. En 2003, je n’avais jamais entendu parler de meet up, et je me suis demandée ce que c’était. Et tout d’un coup, travaillant comme ça sur

mon ordinateur, je m’aperçois qu’il y a des blogs, que les gens écrivent de partout, dans tous les sens, y’a des trucs de toutes sortes, ils se donnent des rendez-vous, ça vit énormément.

Donc j’ai fait quelques papiers sur les blogs pour le journal. Et je me suis demandée ²mais comment fait-on ça ?² À ce moment là, lemonde.fr m’a dit que justement ils étaient en train de

dispenser des blogs. C’est comme ça que cela s’est passé, j’avais repéré les blogs et l’équipe du Monde.fr aussi ! »7. Une autre déclaration renforce l’idée selon laquelle la presse

française prendrait pour référence certains journaux américains. Corine Lesnes compare la situation de la presse en ligne en France avec celle des États-Unis : « Ces relations sont assez

compliquées [entre la rédaction papier et celle dédiée à l’Internet], et je trouve que le New York Times et les journaux américains les ont bien négociées maintenant. Nous, les français,

nous avons encore de la marge… mais nous y arrivons ! »8. Comme le rappelle Franck Rebillard, le blog est à l’époque « utilisé essentiellement par des journalistes en Amérique du Nord, [et]

plusieurs articles dans la presse française vont en parler et présenter le blog comme un phénomène important »9. Les premiers journaux français à s’être aventurés dans la création d’une

plateforme de blogs furent d’abord liberation.fr, puis lemonde.fr en octobre 2004, soit deux quotidiens français dits « de référence », qui jouissent d’une réputation internationale. Ces

deux journaux se sont très rapidement différenciés l’un de l’autre dans leurs politiques éditoriales du fait que lemonde.fr a décidé d’ouvrir la création de blogs à ses internautes abonnés,

alors que le site Web de Libération s’y est opposé jusqu’aujourd’hui. En effet, les blogs de la presse ont émergé dans un contexte de débat sur l’identité journalistique que ces derniers

remettraient en question : « Ces nouveaux venus dans le milieu de la diffusion d’information d’actualité interrogent les frontières du territoire du groupe des journalistes et questionnent

la définition du journalisme. Ils suscitent des débats au sein du public, des journalistes, des sources, des institutions, etc., de même nature que ceux développés au sujet des pratiques et

des statuts de certains acteurs tels que les reporters en direct, les journalistes des quotidiens gratuits d’information générale ou encore les journalistes en ligne. La différence avec les

animateurs de weblogs tient au fait que ces derniers sont issus simultanément d’une frange du métier, les journalistes "traditionnels", mais aussi de toutes les catégories

socioprofessionnelles intéressées à la diffusion d’information d’actualité. »10. En 2004, les arguments de Libération en défaveur de l’ouverture de la création de blogs pour les internautes

portaient sur la qualité de l’information : la marque ne pouvait pas se faire la garante des écrits de tout un chacun. Le site du Monde quant à lui a répondu à la tendance du Web 2.0, se

voulant ouvert à la « contribution », voire la « création », des internautes, à condition que ceux-ci soient abonnés au journal. Il ne s’agissait encore que d’expérimentation pour les

premiers journaux ayant créé des plateformes de blogs. LES BLOGS DE PRESSE COMME VITRINES Progressivement, en France et aux États-Unis, à des rythmes se chevauchant parfois, les blogs de

presse ont gagné en visibilité sur la « une » des journaux en ligne, entre 2006 et 2008. Ceci semble suggérer qu’ils aient eu un gain de reconnaissance au sein des journaux. Il est toutefois

légitime de s’interroger sur les limites de cette reconnaissance, puisque le Web 2.0 était alors loin de faire l’unanimité auprès des journalistes. Le cas du Monde illustre bien la

résistance de la rédaction d’origine (notamment les « rubricards ») face au développement d’un « doublon » en ligne. En effet, le service « Télématique et Services électroniques » a été crée

en 1994 au sein des locaux consacrés à l’imprimerie. En 1996, il est devenu la Séquence Multimédia et a intégré les locaux de la rédaction jusqu’en 1999. _Capture d'écran du monde.fr

le 19/10/1996 __(cliquez sur l'image pour l'agrandir)._ Les travailleurs de cette séquence ne jouissaient d’aucune légitimité vis-à-vis des journalistes du papier. En 1999 la

filiale Le Monde Interactif a été créée, et les personnes travaillant pour Le Monde en ligne ont déménagé dans la foulée pour intégrer leurs propres locaux. La « réunification » n’a eu lieu

qu’en 2009 et, en une décennie, il n’y a eu presque aucune communication entre les deux rédactions dédiées respectivement au papier, et au site Internet, malgré l’alignement de ce dernier

sur le quotidien. Si ce journal, comme d’autres, a été particulièrement précurseur dans sa mise à profit des outils du Web dit « 2.0 » (la même année que la création de la plateforme de

blogs au New York Times, en 2004), cela ne signifie pas que ces dispositifs techniques de communication étaient pour autant assumés. Les termes et conditions de la création d’un blog sur Le

Monde.fr - en plus des restrictions d’âge et de l’obligation de respect des bonnes mœurs, des mesures d’ordre public, des lois et réglementations en vigueur - précisent que les propos tenus

dans chaque blog (ainsi que les commentaires rajoutés par d’autres internautes abonnés) relèvent de la seule responsabilité du créateur du blog. Cette responsabilisation attribuée à l’auteur

des écrits tire un trait clair entre son propre statut et celui de journalistes, puisque les journalistes sont protégés par l’article 6 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet

1881. Il dispose que toute publication de presse doit avoir un directeur de publication. Ce dernier incarne alors la responsabilité pénale du journal, et donc des publications. Les écrits

des blogueurs ne sont donc pas considérés comme des publications du journal. Par ailleurs, la modération que le journal dit s’autoriser sur ces blogs est réalisée par une société extérieure

et a posteriori. Lorsque nous avons interrogé les blogueurs, nombreux d’entre eux ont vanté une liberté et une indépendance totale vis-à-vis du Monde et nous ont dit n’avoir jamais été en

contact avec les « techniciens » de la plateforme. Ainsi, malgré la généralisation des blogs dans la presse en ligne à cette époque, ceux-ci, en partie seulement assumés, servaient en

réalité de vitrine dans un paysage fortement concurrentiel. L’enjeu était en effet de s’implanter le mieux sur l’Internet afin d’en tirer les bénéfices promis par les discours

technodéterministes. Des entretiens auprès de décideurs (c'est-à-dire des directeurs, des rédacteurs en chef, voir des responsables du développement Web) du Monde et de Libération en

2008 confirmaient leur incertitude à l'égard de l'Internet. Et les responsables exprimaient avec assurance la nécessité de s'aligner sur les dites caractéristiques du Web 2.0

pour avoir du succès, avec des arguments n’échappant pas au technodéterminisme. Nombreux sont les dirigeants qui depuis ces entretiens ont démissionné de leurs postes pour laisser place à

d'autres acteurs aux « ambitions numériques ». LES BLOGS DE PRESSE COMME LABORATOIRES En 2005, La presse sans Gutenberg de Bruno Patino et Jean-François Fogel, alors respectivement

directeur du Monde Interactif et consultant indépendant au sein du Monde, annonçait déjà les « politiques » d’algorithmes que l’Internet permettrait à la presse. Sans pour autant prendre le

dessus sur toute intervention humaine dans l’écriture des actualités, ces chiffres souvent secrètement bien gardés au sein de l’entreprise de presse sont les outils de consultants tels que

Jean-François Fogel : « [Ce sont] uniquement les chiffres de l’audience [qui articulent les changements au sein du Monde.fr]. Et cela, en revanche, on les a avec une précision mortelle, tous

les jours, donc on sait élément par élément, combien de téléchargements on a eu, qu’est-ce qui s’est passé, où les gens étant allés sur une page […] ont cliqué pour aller ailleurs. Sur

Internet […] quand vous êtes sur une page on peut savoir d’où vous venez, et où vous allez, donc c’est une séquence assez merveilleuse qui nous permet de savoir beaucoup, et par ailleurs, on

a les chiffres en valeur absolue ! […] Donc [c’est] une rationalité du trafic. Et ce sont des décisions qui sont prises par des gens en direction générale, des gens comme moi, des gens qui

sont très attentifs et très sensibles au travail rédactionnel, qui sont des gens qui regardent le système. Qui ne sont pas du point de vue journalistique seulement. »11. Les blogs livrent

également des indices quantitatifs et qualitatifs importants. En 2008, le fait que les plateformes de blogs fassent l’objet de choix éditoriaux opérés par un journaliste Web illustre le gain

de légitimité des blogs dans la presse. Ces choix étaient alors régis en grande partie par l’originalité des blogs. Mais les chiffres indiquant les blogs les plus lus ont aussi été utilisés

comme indices de développement pour l’entreprise de presse sur l’Internet. En 2008, Benoît Raphaël, le directeur du post.fr, un pure player développé au sein du Monde Interactif, expliquait

: « on teste en fait des formats, d’abord techniques, puis éditoriaux, qui sont ensuite intégrés au Monde. Cela crée une culture en fait qui peut servir au Monde Interactif, au Monde.fr.

Ils font actuellement évoluer les blogs par exemple, en fonction aussi de ce qu’ils ont pu observer dans le travail d’animation qu’on a fait au Post. Donc ça sert de laboratoire qui

évidemment profite énormément au Monde.fr. »12. Malgré des investissements croissants, la presse en ligne cherchait, comme c’est encore le cas aujourd’hui, un modèle économique solide. En

2007 et 2008, les deux pure players Rue 89 puis Mediapart sont lancés. Non adossés à des médias préexistants, ils sont cependant respectivement créées par des journalistes ayant fait leurs

armes chez Libération et au Monde. Ces derniers font le pari d’une ligne éditoriale adaptée aux caractéristiques du Web 2.0 et placent ainsi la « discussion », « l’animation », le « débat »,

la « contribution », la « rencontre » au cœur de leur fonctionnement. Libres d’un modèle et d’une identité préexistante à l’Internet, les pure players peuvent oser et évoluer avec aisance

plus rapidement que les journaux adossés au papier. LES BLOGS DE PRESSE COMME « SPÉCIALISMES » ET/OU SPÉCIALITÉS Peu de temps après la création de sa plateforme de blogs, le Monde.fr en a

proposé une classification selon le statut des blogueurs. Trois catégories ont été formées : les « blogs d’abonnés », qui regroupent les internautes abonnés au site ayant créée un blog ; les

« blogs sélectionnés », triés selon les caractéristiques de qualité décidés par le ou les journalistes responsables de la plateformes de blogs (régularité de mise à jour, qualité de

l’écriture, originalité de la thématique) ; et les « blogs d’invités », c’est-à-dire de personnes invitées à créer un blog pour y exprimer leur expertise sur un sujet particulier, celles-ci

pouvant être des journalistes de la rédaction (notamment les rubricards), ou des experts extérieurs au journal. Très tôt après l’émergence des blogs au sein des journaux, un avantage a été

identifié en ce qu’ils participent à la constitution de niches d’internautes autour de thématiques variées, assurant par ailleurs la fidélisation de ces derniers. En ce sens, nombreux sont

les journaux, tel Libération, qui ont choisi d’axer leurs blogs sur l’expertise seule. Comme Libération, le New York Times et Le Figaro favorisent aussi un nombre restreint de blogs crées

seulement par des journalistes de la rédaction, des journalistes partenaires (notamment dans le cas du sport dans Le Figaro et Le Parisien), des experts ou spécialistes invités. Outre la

fidélisation, « l’expertise » proposée par les blogs a aussi progressivement été mise à profit lors d’actualités chaudes. Lors du printemps arabe en 2011, nombreux sont les journalistes qui

se sont vu refuser l’entrée dans les pays concernés. Les blogs de voyageurs, de locaux, de militants déjà présents sur les sites de la presse ont alors été valorisés (tels que « Ma Tunisie

sans Ben Ali », « Cris d’Egypte », ou encore « Dans l’enfer de Homs », plus récemment, tous les trois sur Libération, ou « #Printemps arabe », sur Le Monde). Les caractéristiques permettant

d’identifier une personne comme experte ou non varient d’un blog à l’autre : il peut s’agir d’un journaliste spécialiste d’un sujet, d’un expert légitimé par un diplôme (doctorat, diplôme

d’ingénieur, etc.), mais il peut également être question d’amateurs dont la spécialisation s’est alors souvent construite de façon autodidacte et par intérêt personnel, voire passion.

Certains journaux se sont fondés sur cette idée, notamment le Huffington Post dont tout l’intérêt est de publier les blogs de « spécialistes » dans une grande variété de domaines. LES BLOGS

DE PRESSE COMME JOURNALISME(S) En effet, le Huffington Post, créé aux États-Unis en 2005 par Arianna Huffington, alors fraîchement convertie au parti Démocrate après avoir été pendant dix

ans une militante fidèle du parti Républicain, a bâti tout son commerce sur les blogs de spécialistes, connus et moins connus (Dominique Strauss-Kahn, Michael Moore, Bernard-Henri Lévy pour

n’en citer que quelques-uns des plus célèbres). Et ces blogs sont catégorisés sous des rubriques journalistiques typiques : « front page » (la une), « politics », « business », «

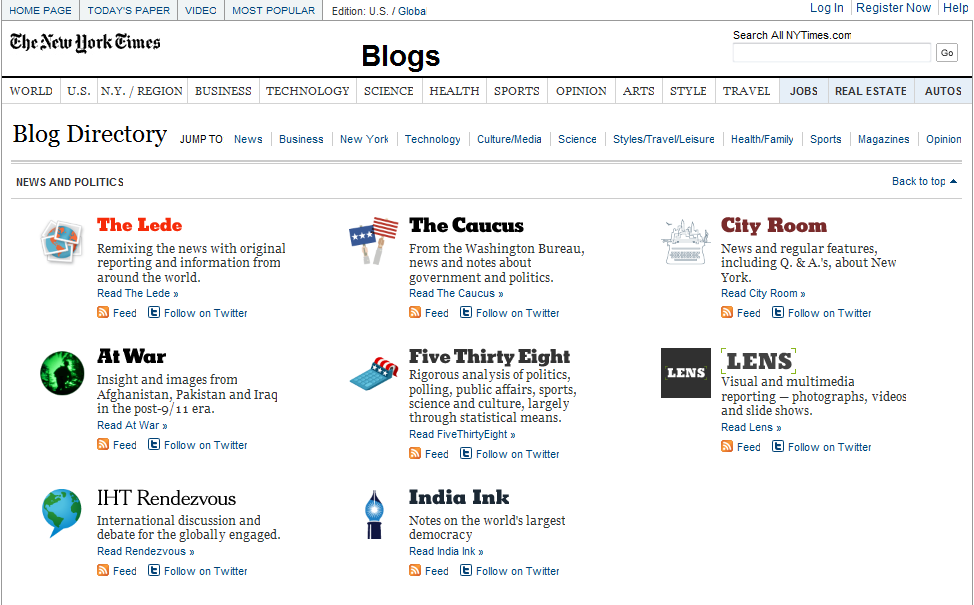

entertainment », « tech », « media », « life & style », « culture », « comedy », « healthy living », « women » « local ». _Catégories du Huffington Post_ Depuis 2010, les blogs de

journaux tels Le Monde ou le New York Times, sont également catégorisés selon des rubriques journalistiques classiques. Mais d’autres en France on fait ce pari plus tôt. Rue 89, puis

Mediapart, ont exprimé leur attachement aux outils du Web 2.0 dans l’écriture de l’actualité dès leur création. Il s’agissait pour Rue 89 de « marie[r] journalisme professionnel et culture

de l’Internet », afin de favoriser le débat sur l’actualité plutôt que la seule « consommation » de cette dernière. Mediapart a pris plus de précaution en séparant l’espace des actualités de

l’espace de « contributions » permises aux abonnés seuls (« le club »). Nés au cœur de la « révolution Internet » du Web dit « 2.0 », il était naturellement plus facile pour ces pure

players de valoriser l’utilisation des dispositifs techniques de communication dans leurs politiques éditoriales. Toutefois, ceci n’était encore à l’époque qu’un pari dont les acteurs ne

pouvaient encore prédire les résultats. Le Parisien et Le Figaro continuent quant à eux à favoriser une séparation nette entre les blogs (de journalistes seuls, dans leur cas) et le reste

des actualités. Les blogs du Parisien.fr sont organisés selon les actualités sur la page qui leur est dédiée, mais sans rubricage. Le Figaro.fr propose un rubricage selon les thématiques

existant dans les blogs : « Présidentielle », « Religion », « Web et médias », « Moyen-orient », « Maison Blanche », « Suisse », « Bande-dessinée », « Culture Geek ». _Catégories des blogs

sur lefigaro.fr _ Depuis la fin de l’année 2009, Libération et Le Monde valorisent également le contenu de blogs aux côtés de contenus « journalistiques » : certains posts sont à présent

mêlés aux actualités les plus chaudes figurant sur la page d’accueil du journal, mais ils restent identifiables comme étant des extraits de blogs, de manière plus ou moins discrète, comme en

témoignent les captures d’écran ci-dessous. _Captures d’écran respectivement du Monde.fr et de Libération.fr, le 8/02/12. Les flèches indiquent la présence de blogs parmi les actualités._

Cet article met en évidence différentes étapes d’émergence et de développement des blogs dans la presse en France, et la référence que constitue pour elle la presse états-unienne. Ces étapes

sont caractérisées par la diversité des stratégies d’un journal à l’autre, guidées respectivement par leur identité préexistante ou non. Ces catégories découlent de l’analyse des sites des

quotidiens nationaux Le Parisien, Le Monde, Le Figaro, et Libération, des pure players français Rue 89 et Mediapart, et des titres étatsuniens le Huffington Post.com et The New York Times.

Le calendrier qui semble se dessiner par le biais de ces catégories ne doit pas être compris comme une chronologie. L’hésitation, les désaccords, les allers et retours aussi infimes

soient-ils dont ont fait l’objet les blogs au sein des entreprises de presse pendant longtemps, sont les positionnements variés et évolutifs qui guident des chronologies, respectives de

chaque titre. Certaines « étapes » n’ont pu voir le jour qu’au sortir de nombreux débats, d’essais menés en parallèle (tels lepost.fr pour lemonde.fr, et les blogs du Monde.fr pour Le

Monde), voire même de démissions. Il est aujourd’hui ironique d’entendre dire par des patrons de presse ou des responsables Web que les blogs font naturellement partie de leur journal, après

autant de tâtonnements et à l’aube de repositionnements éditoriaux encore à venir. Ces derniers pourraient éventuellement être encouragés par la venue du Huffington Post en France,

fraîchement installé dans les locaux de son partenaire, Le Monde, depuis le 23 janvier 2012. C’est en partie la venue du « HuffPost » qui a soufflé lepost.fr. Mais qu’en sera-t-il des blogs

du Monde ? Tactiques à suivre… -- Crédits photos : capture d'écran de l'annuaire des blogs de http://www.nytimes.com RÉFÉRENCES Michel de CERTEAU, L’invention du quotidien volume

I, Arts de faire, Essais, Folio, 1990. Florence LE CAM, « Etats-Unis : les weblogs d’actualité ravivent la question de l’identité journalistique », Réseaux, 2006/4 - n° 138, 139-158. Bernard

MIEGE, La société conquise par la communication, volume III. Les Tic entre innovation technique et ancrage social, PUG, 2007. Bruno PATINO, Jean-François FOGEL, La presse sans Gutenberg,

Grasset, 2005. Franck REBILLARD, Le Web 2.0 en perspective, une analyse socio-économique de l’Internet, L’Harmattan, 2007. Chloë SALLES, « Les blogs du Monde.fr : une acculturation tactique

du journal à l’Internet ? », Revista romana de Jurnalism si Comunicare/ Romanian Journal of Journalism and Communication, no. 4/2010. Chloë SALLES, Les mutations d’une presse de référence :

évolution des stratégies d’acteurs à partir de représentations et de pratiques journalistiques sur l’Internet. Les blogs au cœur des repositionnements de la presse, thèse de doctorat,

Université de Grenoble, 2010. Ignacio SILES, « From online filter to Web format : articulating materiality and meaning in the early history of blogs », in Social Studies of Sciences, 41 (5),

Sage, 2011. * 1À plusieurs reprises, lors d’entretiens avec des journalistes responsables des évolutions en ligne de leur journal, ces derniers ont admis s’intéresser à la presse

étatsunienne pour la primeur de ses évolutions technologiques. * 2Chloë SALLES, Les mutations d’une presse de référence : évolution des stratégies d’acteurs à partir de représentations et de

pratiques journalistiques sur l’Internet. Les blogs au cœur des repositionnements de la presse, thèse de doctorat, Université de Grenoble, 2010 * 3Michel DE CERTEAU, L’invention du

quotidien volume I, Arts de faire, Essais, Folio, 1990. * 4Bernard MIEGE, La société conquise par la communication, volume III. Les Tic entre innovation technique et ancrage social, PUG,

2007 * 5a5bFranck REBILLARD, Le Web 2.0 en perspective, une analyse socio-économique de l’Internet, L’Harmattan, 2007. * 6a6bIgnacio SILES, « From online filter to Web format : articulating

materiality and meaning in the early history of blogs », in Social Studies of Sciences, 41 (5), Sage, 2011 * 7Corine Lesnes, entretien téléphonique, 12 mai 2008. * 8Corine Lesnes, entretien

téléphonique, 12 mai 2008 * 9Franck REBILLARD, Le Web 2.0 en perspective, une analyse socio-économique de l’Internet, L’Harmattan, 2007 * 10Florence LE CAM, « Etats-Unis : les weblogs

d’actualité ravivent la question de l’identité journalistique », Réseaux, 2006/4 - n° 138, 139-158. * 11Jean-François Fogel, entretien, 3 juillet 2008. * 12Benoît Raphaël, entretien, 13 mars

2008.